2019年09月29日

横尾山へ 信州峠から 横に尾を引く

2019年(令和元年)9月27日(金)

横尾山へ 信州峠から 横に尾を引く

横尾山1818m山頂 弐七農園のトキ

午前中、瑞牆山を周回し絶景、登山道の違いを堪能した。

時間に余裕ができたので近くの横尾山を目指した。

実は前回は横尾山を登り、瑞牆山を不動滝コースで往復している。

今回は逆になるが、瑞牆山の後横尾山を午後目指した。

信州峠に着くとちょうど下山してきた方がおられた。

バトンタッチするように登り始めた。

カラマツ林の笹原を気持ちよく登る。

すぐ着きそうな気持ちでいたのかその樹間から見えた山容を横尾山と思い込み登っていた。

ところが急登になり、その山容はどこかに消え去ってしまった。

カヤトの原に着く。

横尾山の山頂はまだまだ先だ

ここは前回の山行でも覚えのある気持ちの良い平地で展望も良かった。

うっすら雲がかかり始めたが、午前中登った瑞牆山の姿を見ることができた。金峰山は山頂付近はすでに厚い雲に覆われていた。

カヤトの原から目の前には横尾山の頂らしき所が見えてもいる。

山頂のことはあまり記憶がないので、もうひと登りだろうという気持ちでススキが穂を出している中を登り始めた。

カヤトの原から川上村 男山・天狗山・御座山

もうひと登りと思いきや、見える山頂らしき先にはまた山頂らしき高みが現れる。

それが数回繰り返され、横に尾のように長く伸びるのが横尾山か。

早く山頂に着かないかと思い歩くため、より遠く感じていた。

時間的にはさほどかかっていないのに長い登りになっていた。

ようやく山頂に着く。

南側の展望は良く、手前に茅ヶ岳などの山並みが見え、遠くには北岳、仙丈ヶ岳を隠す甲斐駒ヶ岳が見られた。

ふるちゃん

横尾山へ 信州峠から 横に尾を引く

横尾山1818m山頂 弐七農園のトキ

午前中、瑞牆山を周回し絶景、登山道の違いを堪能した。

時間に余裕ができたので近くの横尾山を目指した。

実は前回は横尾山を登り、瑞牆山を不動滝コースで往復している。

今回は逆になるが、瑞牆山の後横尾山を午後目指した。

信州峠に着くとちょうど下山してきた方がおられた。

バトンタッチするように登り始めた。

カラマツ林の笹原を気持ちよく登る。

すぐ着きそうな気持ちでいたのかその樹間から見えた山容を横尾山と思い込み登っていた。

ところが急登になり、その山容はどこかに消え去ってしまった。

カヤトの原に着く。

横尾山の山頂はまだまだ先だ

ここは前回の山行でも覚えのある気持ちの良い平地で展望も良かった。

うっすら雲がかかり始めたが、午前中登った瑞牆山の姿を見ることができた。金峰山は山頂付近はすでに厚い雲に覆われていた。

カヤトの原から目の前には横尾山の頂らしき所が見えてもいる。

山頂のことはあまり記憶がないので、もうひと登りだろうという気持ちでススキが穂を出している中を登り始めた。

カヤトの原から川上村 男山・天狗山・御座山

もうひと登りと思いきや、見える山頂らしき先にはまた山頂らしき高みが現れる。

それが数回繰り返され、横に尾のように長く伸びるのが横尾山か。

早く山頂に着かないかと思い歩くため、より遠く感じていた。

時間的にはさほどかかっていないのに長い登りになっていた。

ようやく山頂に着く。

南側の展望は良く、手前に茅ヶ岳などの山並みが見え、遠くには北岳、仙丈ヶ岳を隠す甲斐駒ヶ岳が見られた。

ふるちゃん

2019年09月28日

9月28日の記事

2019年(令和元年)9月27日(金)

瑞牆山へ 芝生広場から反時計回り

瑞牆山2230m 弐七農園のトキ 北岳、甲斐駒の展望

本来は、小太郎山を目指す計画だったが、

「山の天気」を見ると予報は曇り空になっていた。

小太郎山からの絶景を期待すると躊躇し、

曇りでも奇岩が楽しめるだろう瑞牆山を目指すことにした。

3回目の瑞牆山になるのだが、

1回目はリバーサルフィルムで撮影し、

前回の記録はコンピュータ内に見つけることができず、

写真がない状態でもあった。

同時に登った横尾山も写真がないので時間があれば登りたいと考えた。

1回目は金峰山から縦走してきて登り、

前回は横尾山を登った後、不動滝ルートをピストンしている。

今回は芝生広場から富士見平小屋経由で山頂へ、

下山は不動滝を通る周回コースを考えた。

芝生広場の駐車場からは目の前に瑞牆山の岩峰が聳え立つ。

富士見平小屋への登山道に入るまでがよく分からず迷路のような

遊歩道に時間を費やしてしまった。

きっと車道を歩けば問題なかったのだろうが最初からつまずいてしまった。

天鳥川を渡ってからは尾根に出て、カラマツ林の間から瑞牆の奇岩を目に

高度を上げ、一端林道に出てしばらく登れば富士見平小屋へと出た。

テント場もあり、外に置かれたベンチでは朝食を取る方も見られた。

金峰山、瑞牆山への分岐点でもありにぎわう所だろう。

かつて金峰山方面から来て瑞牆山へと歩いたところだ。

しかし全く記憶にはない。

瑞牆方面へトラバース気味に行く。

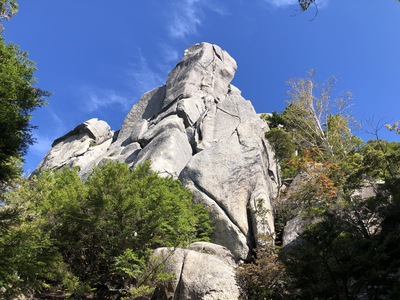

途中、間近に瑞牆山が展望できる場所がありその迫力、美しさに感動だ。

小川山への分岐を過ぎると一端天鳥川まで下る。

そこには大きな岩に割れ目の入った桃のような岩がある。桃太郎岩だ。

ここからが一気の登りとなる。

大きな岩が出てきて登りやすい足場を見つけてはよじ登る。

目の前に大ヤスリ岩が顔を出した。

青空にぐっと聳える姿は迫力満点だ。

その脇を登り切ると山頂への尾根に出る。

10分弱で大岩の山頂。

天気は最高!天気予報とは相反して!

南アルプスもしっかりと視界に入っている。

すばらしい絶景だが、小太郎山を断念したことが悔やまれる感がある。

山頂は素晴らしい景色を見せてくれた。

瑞牆山に変更したことがこの絶景を引き当てたのかもしれないと考えれば、選択はまちがっていなかったとする。

絶景!

富士山が見え。

南アルプスの北岳始め、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、鋸岳が並ぶ。

そして太陽の光が差し込む八ヶ岳が美しく見られた。

印象的なのは川上村の男山、天狗山の険しい山の形。

近くには金峰山の堂々とした姿、こんもりとした小川山の姿。

岩の山頂での一時を存分に楽しむ幸せを得た。

八ヶ岳 手前に午後登った横尾山

下山は不動滝方面へ。

登りの岩とは違いしっとりとした樹林帯の急坂を木の根に注意して下った。

下るに従い周りの岩が大きく聳え立ち、その中に不動滝が現れた。

一枚岩だろうかその上をなめるように流れ落ちる滝は優雅でもあった。

登りと下りでは、景観の趣きが違い瑞牆山の懐の大きさを感じた。

小太郎山のことは残念だが、瑞牆山を存分に味わうことができた。

ふるちゃん

瑞牆山へ 芝生広場から反時計回り

瑞牆山2230m 弐七農園のトキ 北岳、甲斐駒の展望

本来は、小太郎山を目指す計画だったが、

「山の天気」を見ると予報は曇り空になっていた。

小太郎山からの絶景を期待すると躊躇し、

曇りでも奇岩が楽しめるだろう瑞牆山を目指すことにした。

3回目の瑞牆山になるのだが、

1回目はリバーサルフィルムで撮影し、

前回の記録はコンピュータ内に見つけることができず、

写真がない状態でもあった。

同時に登った横尾山も写真がないので時間があれば登りたいと考えた。

1回目は金峰山から縦走してきて登り、

前回は横尾山を登った後、不動滝ルートをピストンしている。

今回は芝生広場から富士見平小屋経由で山頂へ、

下山は不動滝を通る周回コースを考えた。

芝生広場の駐車場からは目の前に瑞牆山の岩峰が聳え立つ。

富士見平小屋への登山道に入るまでがよく分からず迷路のような

遊歩道に時間を費やしてしまった。

きっと車道を歩けば問題なかったのだろうが最初からつまずいてしまった。

天鳥川を渡ってからは尾根に出て、カラマツ林の間から瑞牆の奇岩を目に

高度を上げ、一端林道に出てしばらく登れば富士見平小屋へと出た。

テント場もあり、外に置かれたベンチでは朝食を取る方も見られた。

金峰山、瑞牆山への分岐点でもありにぎわう所だろう。

かつて金峰山方面から来て瑞牆山へと歩いたところだ。

しかし全く記憶にはない。

瑞牆方面へトラバース気味に行く。

途中、間近に瑞牆山が展望できる場所がありその迫力、美しさに感動だ。

小川山への分岐を過ぎると一端天鳥川まで下る。

そこには大きな岩に割れ目の入った桃のような岩がある。桃太郎岩だ。

ここからが一気の登りとなる。

大きな岩が出てきて登りやすい足場を見つけてはよじ登る。

目の前に大ヤスリ岩が顔を出した。

青空にぐっと聳える姿は迫力満点だ。

その脇を登り切ると山頂への尾根に出る。

10分弱で大岩の山頂。

天気は最高!天気予報とは相反して!

南アルプスもしっかりと視界に入っている。

すばらしい絶景だが、小太郎山を断念したことが悔やまれる感がある。

山頂は素晴らしい景色を見せてくれた。

瑞牆山に変更したことがこの絶景を引き当てたのかもしれないと考えれば、選択はまちがっていなかったとする。

絶景!

富士山が見え。

南アルプスの北岳始め、仙丈ヶ岳、甲斐駒ヶ岳、鋸岳が並ぶ。

そして太陽の光が差し込む八ヶ岳が美しく見られた。

印象的なのは川上村の男山、天狗山の険しい山の形。

近くには金峰山の堂々とした姿、こんもりとした小川山の姿。

岩の山頂での一時を存分に楽しむ幸せを得た。

八ヶ岳 手前に午後登った横尾山

下山は不動滝方面へ。

登りの岩とは違いしっとりとした樹林帯の急坂を木の根に注意して下った。

下るに従い周りの岩が大きく聳え立ち、その中に不動滝が現れた。

一枚岩だろうかその上をなめるように流れ落ちる滝は優雅でもあった。

登りと下りでは、景観の趣きが違い瑞牆山の懐の大きさを感じた。

小太郎山のことは残念だが、瑞牆山を存分に味わうことができた。

ふるちゃん

Posted by ふるちゃん at

21:39

│Comments(0)

2019年09月26日

雨飾山へ 紅葉が徐々に始まる

2019年(令和元年)9月26日(水)

雨飾山へ 紅葉が徐々に始まる

笹平から雨飾山頂方面

昨夜、雨が降り登山道は滑るコンディション。

滑る木道、急斜面そして張り巡らされた木の根に注意しながら歩く。

久しぶりの雨飾山、これほど急登だったのかと思いつつ。

ブナ平の幹は白銀に輝き、まだ紅葉の始まらない緑の葉が鮮やかだ。

手前に「山頂まで4/11 1600m」のアルミ板の表示が出ていた。

普通「10分のいくつ」と出るところが「11分のいくつ」と出てくる。

どうしてかなと思ったが、

山頂へ最後の登りの手前に「10/11 4000m」とある。

もう分かったと思う。

山頂までの距離が4400mを400mごとに刻んで歩く目安となっている。

他の山では見られないなかなかのアイデアだと感心した。

今日は天気が良いとのことで雨飾山を登ってきている。

荒菅沢へ下りから山頂方面が美しく見られた。

断崖絶壁がくっきりと青空に浮かび上がっている。

紅葉が始まっていれば最高の場所なのだがまだ今日は見られなかった。

荒菅沢

荒菅沢からのさらなる急登を登り上げると

少し紅葉が始まっているのか緑に少し赤みがかかるグラデーションが広がっていた。

赤く紅葉した木が何本かあり雨飾山山頂とよく似合っていた。

また紫色のリンドウがたくさん咲いていた。

笹平に出て最後の登りに入る辺りから急に雲が湧き始め

山頂に出ると南側の北アルプスが白く染まってしまった。

一瞬白馬岳方面も見えるが徐々に雲が厚くなってしまった。

ただ焼岳方面は雲も少なく絶景を楽しむことができた。

雨飾から320分もかかるという金山、その隣の天狗原も見られた。

日本海側も美しく海岸線に白波が立っていた。

山頂の様子&焼山・金山など

雲が上がるかと思いきや、徐々に雲が濃くなり、

しばらく待ったが焼山方面も雲がかかり始めてしまった。

ふるちゃん

雨飾山へ 紅葉が徐々に始まる

笹平から雨飾山頂方面

昨夜、雨が降り登山道は滑るコンディション。

滑る木道、急斜面そして張り巡らされた木の根に注意しながら歩く。

久しぶりの雨飾山、これほど急登だったのかと思いつつ。

ブナ平の幹は白銀に輝き、まだ紅葉の始まらない緑の葉が鮮やかだ。

手前に「山頂まで4/11 1600m」のアルミ板の表示が出ていた。

普通「10分のいくつ」と出るところが「11分のいくつ」と出てくる。

どうしてかなと思ったが、

山頂へ最後の登りの手前に「10/11 4000m」とある。

もう分かったと思う。

山頂までの距離が4400mを400mごとに刻んで歩く目安となっている。

他の山では見られないなかなかのアイデアだと感心した。

今日は天気が良いとのことで雨飾山を登ってきている。

荒菅沢へ下りから山頂方面が美しく見られた。

断崖絶壁がくっきりと青空に浮かび上がっている。

紅葉が始まっていれば最高の場所なのだがまだ今日は見られなかった。

荒菅沢

荒菅沢からのさらなる急登を登り上げると

少し紅葉が始まっているのか緑に少し赤みがかかるグラデーションが広がっていた。

赤く紅葉した木が何本かあり雨飾山山頂とよく似合っていた。

また紫色のリンドウがたくさん咲いていた。

笹平に出て最後の登りに入る辺りから急に雲が湧き始め

山頂に出ると南側の北アルプスが白く染まってしまった。

一瞬白馬岳方面も見えるが徐々に雲が厚くなってしまった。

ただ焼岳方面は雲も少なく絶景を楽しむことができた。

雨飾から320分もかかるという金山、その隣の天狗原も見られた。

日本海側も美しく海岸線に白波が立っていた。

山頂の様子&焼山・金山など

雲が上がるかと思いきや、徐々に雲が濃くなり、

しばらく待ったが焼山方面も雲がかかり始めてしまった。

ふるちゃん

2019年09月25日

長峰山へ 黄金色の安曇野

2019年(令和元年)9月24日(火)

長峰山へ 黄金色の安曇野

長峰山山頂から黄金色の安曇野

どんよりした雲の下、長峰荘より登り始める。

台風の影響で登山道は濡れているのかと思いきやからからの状態。

ざらざらの道滑り登りにくかった。

樹間からは安曇野の田んぼの実りが見られる。

すでに黄金色に染まり、収穫も始まっている。

ぐっと秋の気配が深まった感がある。

山の紅葉はというとまだこれからのようで

ナナカマドは実は赤くなっているが葉はまだ緑だ。

山桜の葉は少し色づき始めている。

里山の本格的な紅葉の時期はこれからのようだ。

そして普段は見られない茸止山の表示が出ていた。

正に秋がやってきたことを告げているようで、

里山に入るのがちょっとためらわれる季節になっている。

それでも親切な表示で、

「ハイキングは除外」としっかり記されているのは嬉しく思った。

普通「茸山にて入山禁止」この一言が里山には多い中、

ここまで書いて頂けるとハイキングする者にとってはありがたい。

京ヶ倉

山頂には秋の花が咲き、ススキも真っ盛りだった。

そのススキの先に安曇野の黄金色が広がる景色はなんともいえない。

残念ながら北アルプスの眺めはなかったが、印象に残ったのは

鋭い山容を見せていた京ヶ倉だった。

ふるちゃん

長峰山へ 黄金色の安曇野

長峰山山頂から黄金色の安曇野

どんよりした雲の下、長峰荘より登り始める。

台風の影響で登山道は濡れているのかと思いきやからからの状態。

ざらざらの道滑り登りにくかった。

樹間からは安曇野の田んぼの実りが見られる。

すでに黄金色に染まり、収穫も始まっている。

ぐっと秋の気配が深まった感がある。

山の紅葉はというとまだこれからのようで

ナナカマドは実は赤くなっているが葉はまだ緑だ。

山桜の葉は少し色づき始めている。

里山の本格的な紅葉の時期はこれからのようだ。

そして普段は見られない茸止山の表示が出ていた。

正に秋がやってきたことを告げているようで、

里山に入るのがちょっとためらわれる季節になっている。

それでも親切な表示で、

「ハイキングは除外」としっかり記されているのは嬉しく思った。

普通「茸山にて入山禁止」この一言が里山には多い中、

ここまで書いて頂けるとハイキングする者にとってはありがたい。

京ヶ倉

山頂には秋の花が咲き、ススキも真っ盛りだった。

そのススキの先に安曇野の黄金色が広がる景色はなんともいえない。

残念ながら北アルプスの眺めはなかったが、印象に残ったのは

鋭い山容を見せていた京ヶ倉だった。

ふるちゃん

2019年09月23日

三方岩岳を目指す ショックな結果に

2019年(令和元年)9月20日(金)

三方岩岳を目指す ショックな結果に

三方岩岳展望台

山頂と思い込んだところからの笈ヶ岳・大笠山・大門山・桂湖

午前中 大門山・赤摩木古山を登り

今日2座目の三方岩岳を目指す。

本来は医王山を登る予定だったが時間的に余裕がなくなり

移動、登頂に時間のかからない三方岩岳へ大門山を下山しながら変更することを決めた。

白川郷から白山ホワイトロードを気持ちよく走り

三方岩駐車場へは登頂に余裕ある時間内に到着できた。

早速ロードを渡り登山口から登り始める。

登山道整備がされている中を短時間に登れるのも分かっていたので

ノーポールで快適に高度を稼いだ。

距離的にも山頂まで1.2kmということで、いわば楽勝の山と考えた。

三百名山もこの三方岩岳を登れば254座目となり、

また一歩、先を歩けることに喜びをもち登っていた。

登り始めて30分ほどで目の前には山頂らしき岩肌の頂も見え、

稜線からは白山の山並みが間近に見られた。

三方岩岳の山頂らしきところに出る。

展望も良くここかなと思うが、山頂表示が全くなく案内板もない。

目の前には少し標高の高いこんもりとした山が見える。

もう少し先なのだろうと一端その見晴らしの良いところから、

こんもりした樹林に覆われた山方面へ下った。

100mほど下ったところに表示があり

「2.5km←野谷荘司山 三方岩岳→0.1km」とあるではないか。

疑うことが全くなく、

これを信じ先ほどの展望の良い岩場が山頂なのだと引き返したのだ。

戻ったところで一応ヤマレコマップを確認すると、

現在地辺りに三方岩岳の表示も出るので

ここで間違いないのだろうと確信した。

三方岩岳展望台の様子

山頂名もなく珍しいところだと思うだけで周りの山々の景色を楽しんだ。

午前中に登った大門山・赤摩木古山。

昨日ずぶ濡れになり山頂では晴れのご褒美を頂いた大笠山。

そしていつかは登りたい笈ヶ岳が並んで見渡すことができたのだ。

すっかり三方岩岳に登った気になり下山する。

三百名山、254座目登頂だ。

そのつもりでラグビーワールドカップ、ロシア戦を楽しみに自宅に戻った。

そしてロシア戦の勝利で喜び一時過ごし、

三方岩岳の情報をまとめようとしたとき山頂まで達していないのにようやく気づいたのだ。

ショック!?

まず、急遽医王山から三方岩岳に変更したこと。

地図をしっかりと確認しなかったこと。

展望台から下った表示をすっかり信じてしまったこと。

展望台に表示がなく山頂らしかったこと。

結局は自らのうっかりミスにつきる。

三方岩岳へ、行ったことにはなるだろうが山頂を踏めていないのはどうしても気になる。

三百名山、三方岩岳での254座目はなかったことにし、

景色の素晴らしい山だけに再び訪れたいと考えている。

ふるちゃん

三方岩岳を目指す ショックな結果に

三方岩岳展望台

山頂と思い込んだところからの笈ヶ岳・大笠山・大門山・桂湖

午前中 大門山・赤摩木古山を登り

今日2座目の三方岩岳を目指す。

本来は医王山を登る予定だったが時間的に余裕がなくなり

移動、登頂に時間のかからない三方岩岳へ大門山を下山しながら変更することを決めた。

白川郷から白山ホワイトロードを気持ちよく走り

三方岩駐車場へは登頂に余裕ある時間内に到着できた。

早速ロードを渡り登山口から登り始める。

登山道整備がされている中を短時間に登れるのも分かっていたので

ノーポールで快適に高度を稼いだ。

距離的にも山頂まで1.2kmということで、いわば楽勝の山と考えた。

三百名山もこの三方岩岳を登れば254座目となり、

また一歩、先を歩けることに喜びをもち登っていた。

登り始めて30分ほどで目の前には山頂らしき岩肌の頂も見え、

稜線からは白山の山並みが間近に見られた。

三方岩岳の山頂らしきところに出る。

展望も良くここかなと思うが、山頂表示が全くなく案内板もない。

目の前には少し標高の高いこんもりとした山が見える。

もう少し先なのだろうと一端その見晴らしの良いところから、

こんもりした樹林に覆われた山方面へ下った。

100mほど下ったところに表示があり

「2.5km←野谷荘司山 三方岩岳→0.1km」とあるではないか。

疑うことが全くなく、

これを信じ先ほどの展望の良い岩場が山頂なのだと引き返したのだ。

戻ったところで一応ヤマレコマップを確認すると、

現在地辺りに三方岩岳の表示も出るので

ここで間違いないのだろうと確信した。

三方岩岳展望台の様子

山頂名もなく珍しいところだと思うだけで周りの山々の景色を楽しんだ。

午前中に登った大門山・赤摩木古山。

昨日ずぶ濡れになり山頂では晴れのご褒美を頂いた大笠山。

そしていつかは登りたい笈ヶ岳が並んで見渡すことができたのだ。

すっかり三方岩岳に登った気になり下山する。

三百名山、254座目登頂だ。

そのつもりでラグビーワールドカップ、ロシア戦を楽しみに自宅に戻った。

そしてロシア戦の勝利で喜び一時過ごし、

三方岩岳の情報をまとめようとしたとき山頂まで達していないのにようやく気づいたのだ。

ショック!?

まず、急遽医王山から三方岩岳に変更したこと。

地図をしっかりと確認しなかったこと。

展望台から下った表示をすっかり信じてしまったこと。

展望台に表示がなく山頂らしかったこと。

結局は自らのうっかりミスにつきる。

三方岩岳へ、行ったことにはなるだろうが山頂を踏めていないのはどうしても気になる。

三百名山、三方岩岳での254座目はなかったことにし、

景色の素晴らしい山だけに再び訪れたいと考えている。

ふるちゃん

2019年09月22日

大門山へ 赤摩木古山もいい

2019年(令和元年)9月20日(金)

大門山へ 赤摩木古山もいい

「あかまっこり 隣に並ぶ 大門と」

大門山1572m山頂に弐七農園のトキ

五箇山から林道をブナオ峠へ向かう。

林道は終点になり大門山、猿ヶ山の登山口になっている。

ブナオ峠には1台車が止まっていてすでに登っている方がいるようだ。

登り始めるとブナの巨木が美しい。

登山道沿いにブナのトンネルが続く。

どこかで見たような光景で、鍋倉山のブナの樹林帯とよく似ていることに気づいた。

縞模様の白っぽい幹、緑の葉が日差しを受けて輝く。

登山道には木漏れ日が差し得も言われぬすがすがしさだ。

30分ほど登るとブナの樹林帯も過ぎ右手に大門山の山頂が見えてくる。

急登を登り切ると赤摩木古山との分岐に出る。

目の前には御嶽山が見られる休憩地となっている。

先行されたご夫婦が休憩されていて、三百名山を歩いているとのこと。

大笠山でも同じだったが登った山の情報交換をした。

その中で昨日猿ヶ馬場山へ登り山頂が分からなかったとの話が出た。

藪に覆われ広い山頂は背丈以上の笹で身動きができないほどだったとのことだった。

春先に雪上を登ったことは大正解だったことを知ることとなった。

分岐から0.4km先の大門山へ向かう。

山頂は展望がないとの情報もあったが、そんなことはなっかた。

昨日登った大笠山、それに笈ヶ岳・白山が近い。

遠くには北アルプスの剱、立山、薬師岳、槍、穂高が見られた。

大笠山その横に笈ヶ岳、その背後が白山

次は赤摩木古山へと分岐に戻り0.9km先の山頂へ。

展望に優れ、大門山に登った際には落とせない山という。

正にその通り、

赤摩木古山からはより間近な大笠山、そして笈ヶ岳、白山が展望できた。

眼下には大笠山の登山口、桂湖の湖面も美しかった。

さらに人形山、先ほど話に出た猿ヶ馬場山、午後登る予定の三方岩山も確認できた。

北アルプスの山並みに加え御岳、乗鞍岳もくっきり見られた。

そして大門山も加賀富士と呼ばれるだけあり端正な山容が迫っていた。

赤摩木古山1501m山頂剱・立山・薬師岳が見られる

大門山はもちろんのこと、赤摩木古山はいい山だった。

山名も珍しい。

「あかまっこりやま」

響きも良く気に入ってしまった。

ふるちゃん

大門山へ 赤摩木古山もいい

「あかまっこり 隣に並ぶ 大門と」

大門山1572m山頂に弐七農園のトキ

五箇山から林道をブナオ峠へ向かう。

林道は終点になり大門山、猿ヶ山の登山口になっている。

ブナオ峠には1台車が止まっていてすでに登っている方がいるようだ。

登り始めるとブナの巨木が美しい。

登山道沿いにブナのトンネルが続く。

どこかで見たような光景で、鍋倉山のブナの樹林帯とよく似ていることに気づいた。

縞模様の白っぽい幹、緑の葉が日差しを受けて輝く。

登山道には木漏れ日が差し得も言われぬすがすがしさだ。

30分ほど登るとブナの樹林帯も過ぎ右手に大門山の山頂が見えてくる。

急登を登り切ると赤摩木古山との分岐に出る。

目の前には御嶽山が見られる休憩地となっている。

先行されたご夫婦が休憩されていて、三百名山を歩いているとのこと。

大笠山でも同じだったが登った山の情報交換をした。

その中で昨日猿ヶ馬場山へ登り山頂が分からなかったとの話が出た。

藪に覆われ広い山頂は背丈以上の笹で身動きができないほどだったとのことだった。

春先に雪上を登ったことは大正解だったことを知ることとなった。

分岐から0.4km先の大門山へ向かう。

山頂は展望がないとの情報もあったが、そんなことはなっかた。

昨日登った大笠山、それに笈ヶ岳・白山が近い。

遠くには北アルプスの剱、立山、薬師岳、槍、穂高が見られた。

大笠山その横に笈ヶ岳、その背後が白山

次は赤摩木古山へと分岐に戻り0.9km先の山頂へ。

展望に優れ、大門山に登った際には落とせない山という。

正にその通り、

赤摩木古山からはより間近な大笠山、そして笈ヶ岳、白山が展望できた。

眼下には大笠山の登山口、桂湖の湖面も美しかった。

さらに人形山、先ほど話に出た猿ヶ馬場山、午後登る予定の三方岩山も確認できた。

北アルプスの山並みに加え御岳、乗鞍岳もくっきり見られた。

そして大門山も加賀富士と呼ばれるだけあり端正な山容が迫っていた。

赤摩木古山1501m山頂剱・立山・薬師岳が見られる

大門山はもちろんのこと、赤摩木古山はいい山だった。

山名も珍しい。

「あかまっこりやま」

響きも良く気に入ってしまった。

ふるちゃん

2019年09月21日

大笠山へ びしょ濡れで晴れの山頂

2019年(令和元年)9月19日(木)

大笠山へ びしょ濡れで晴れの山頂

「大笠に 濡れたパンツを 干し休む」

大笠山1822m山頂 晴れの中濡れたパンツを乾かす

本来は読売新道を計画していたが3日間の好天が見込めず、

北陸石川・富山県境の大笠山を目指した。

2日間は天気が良さそうなので大門山・医王山も考えた。

岐阜に入ると小雨が降り始める。

天気予報では晴れるとのことですぐにもやむだろうと思いきや、

登山口となる五箇山の桂湖でも天からの冷たい物を感じる。

出発をどうしようかためらっていると

すでに駐車場に止まっていた車から大笠へと向かった方がいた。

天気は良くなってくるのは確実だったので後を追うように出発した。

桂湖 下山中に撮る

歩き始めると雨は上がり天気の心配はなくなった。

ただ登山口の草は濡れ雨上がりの登山道へと入り込んだ。

まず揺れる大畠谷の吊り橋を渡る。

大笠山というと垂直の梯子が連続する。

雨で濡れた滑る5つの鉄の梯子を慎重に登った。

それが終わると鎖が続き一気に高度を上げた。

一番怖いと思ったのはそれからだった。

登山道の両端が草、笹などで覆われているので気にしなければ良いのだが

細い登山道の両側はすっぱと切れ落ちている。

草などがないと恐怖で通れないのではないかと思うほどだ。

それからは急登の連続になる。

さらに笹が濡れ、その露をしっかりとパンツがすってしまう。

一気に濡れてしまったのでレインウエアに交換した。

急登にあえぎ、足が思うように進まない。

天気は好転し始めときどき薄日が差し、小鳥のさえずりも聞こえる。

しかし周りは雲に覆われ視界はなく黙々と歩くしかないのがきつかった。

前笈ヶ岳では二人の単独の方と一緒になり、

三百名山を目指していることが分かり話が弾んだ。

似たような考え行動をして山を楽しんでいることが分かる。

中間点辺りを過ぎてからも苦行は続く。

ほぼ下半身はずぶ濡れ状態でより足取りは重くスローペースになった。

ただ救われたのは旧避難小屋で休み、登り始めると

今まで覆うような笹が刈られ、登ることに集中できたことだ。

何よりも雲の上に出ると青空が広がり、

北アルプス、立山、剱岳の三角錐が雲に浮くように見えたことだ。

今日の天気は晴れの予報だったが正に晴れだした。

あと0.2m、そして奈良岳への分岐地点に着く。

近くには避難小屋も建ち、ほぼ平坦な道で山頂へと着くことができた。

山頂はもちろん太陽が照り日差しが強いくらいだった。

露でびしょ濡れのパンツをしっかり乾かすことができた。

周りに雲はかかるが笈ヶ岳その背後には白山も眺望できた。

猿ヶ馬場山のなだらかな山容、大門山のこんもりとその姿を確認することができた。

眼下には金沢市、小松市、福井市の街並みが広がっていた。

迫力ある笈ヶ岳

下山中には見られなかった周りの山並が見られ、

とくに笈ヶ岳の迫力ある山容がその姿を変えて迫ってきた。

苦しい登りのご褒美が晴れの天気だった。

ふるちゃん

大笠山へ びしょ濡れで晴れの山頂

「大笠に 濡れたパンツを 干し休む」

大笠山1822m山頂 晴れの中濡れたパンツを乾かす

本来は読売新道を計画していたが3日間の好天が見込めず、

北陸石川・富山県境の大笠山を目指した。

2日間は天気が良さそうなので大門山・医王山も考えた。

岐阜に入ると小雨が降り始める。

天気予報では晴れるとのことですぐにもやむだろうと思いきや、

登山口となる五箇山の桂湖でも天からの冷たい物を感じる。

出発をどうしようかためらっていると

すでに駐車場に止まっていた車から大笠へと向かった方がいた。

天気は良くなってくるのは確実だったので後を追うように出発した。

桂湖 下山中に撮る

歩き始めると雨は上がり天気の心配はなくなった。

ただ登山口の草は濡れ雨上がりの登山道へと入り込んだ。

まず揺れる大畠谷の吊り橋を渡る。

大笠山というと垂直の梯子が連続する。

雨で濡れた滑る5つの鉄の梯子を慎重に登った。

それが終わると鎖が続き一気に高度を上げた。

一番怖いと思ったのはそれからだった。

登山道の両端が草、笹などで覆われているので気にしなければ良いのだが

細い登山道の両側はすっぱと切れ落ちている。

草などがないと恐怖で通れないのではないかと思うほどだ。

それからは急登の連続になる。

さらに笹が濡れ、その露をしっかりとパンツがすってしまう。

一気に濡れてしまったのでレインウエアに交換した。

急登にあえぎ、足が思うように進まない。

天気は好転し始めときどき薄日が差し、小鳥のさえずりも聞こえる。

しかし周りは雲に覆われ視界はなく黙々と歩くしかないのがきつかった。

前笈ヶ岳では二人の単独の方と一緒になり、

三百名山を目指していることが分かり話が弾んだ。

似たような考え行動をして山を楽しんでいることが分かる。

中間点辺りを過ぎてからも苦行は続く。

ほぼ下半身はずぶ濡れ状態でより足取りは重くスローペースになった。

ただ救われたのは旧避難小屋で休み、登り始めると

今まで覆うような笹が刈られ、登ることに集中できたことだ。

何よりも雲の上に出ると青空が広がり、

北アルプス、立山、剱岳の三角錐が雲に浮くように見えたことだ。

今日の天気は晴れの予報だったが正に晴れだした。

あと0.2m、そして奈良岳への分岐地点に着く。

近くには避難小屋も建ち、ほぼ平坦な道で山頂へと着くことができた。

山頂はもちろん太陽が照り日差しが強いくらいだった。

露でびしょ濡れのパンツをしっかり乾かすことができた。

周りに雲はかかるが笈ヶ岳その背後には白山も眺望できた。

猿ヶ馬場山のなだらかな山容、大門山のこんもりとその姿を確認することができた。

眼下には金沢市、小松市、福井市の街並みが広がっていた。

迫力ある笈ヶ岳

下山中には見られなかった周りの山並が見られ、

とくに笈ヶ岳の迫力ある山容がその姿を変えて迫ってきた。

苦しい登りのご褒美が晴れの天気だった。

ふるちゃん

2019年09月17日

戸谷峰へ 山頂は小雨

2019年(令和元年)9月16日(月)

戸谷峰へ 山頂は小雨

小さな花咲く小雨の戸谷峰1629m山頂

一ノ瀬の出合ドライブインの上空はどんよりとしている。

今にも雨が降りそうな空模様だ。

烏帽子岩方面へも考えたが戸谷峰への往復へと出発。

登り始めてしばらくすると葉に当たる雨音がする。

登山道は木々の傘に覆われほとんど濡れずにしばらく進めた。

トラバース気味の道からジグザグに尾根に向かう辺りから

雨が当たるようになりザックカバーをした。

それでもレインウエアを着るまでの降り方ではない。

美しい尾根道

緑の木々が美しい快適な尾根道から急斜面に入る。

今日は誰も登って来ないのかと思っていたところに

軽快な足取りでぐんぐん高度を上げてくる方がいた。

あっという間に抜き去り山頂へと向かわれた。

山頂に近づく、そこはクヌギ・ナラの樹林帯

樹林の下には緑の草も生え茂りうっすら霞む光景が美しかった。

山頂での景色は望めなさそうなので今日一番の景色か。

おおきなシダも見られ、足下の草花に目が行った。

やはり山頂は雲に覆われ眺望はなかった。

山頂は小雨、雨の当たらない木の下で短時間過ごした。

山頂には小さな花が咲いて少し心を和ませてくれた。

先ほど登りで先行された方がおられ、同じ安曇野の方と知り

あまりの健脚ぶりに話を聞くに今年から山を始められたとのことだ。

山の情報を知りたいというので得意げに話をしてしまった。

小雨の山頂で。

ふるちゃん

戸谷峰へ 山頂は小雨

小さな花咲く小雨の戸谷峰1629m山頂

一ノ瀬の出合ドライブインの上空はどんよりとしている。

今にも雨が降りそうな空模様だ。

烏帽子岩方面へも考えたが戸谷峰への往復へと出発。

登り始めてしばらくすると葉に当たる雨音がする。

登山道は木々の傘に覆われほとんど濡れずにしばらく進めた。

トラバース気味の道からジグザグに尾根に向かう辺りから

雨が当たるようになりザックカバーをした。

それでもレインウエアを着るまでの降り方ではない。

美しい尾根道

緑の木々が美しい快適な尾根道から急斜面に入る。

今日は誰も登って来ないのかと思っていたところに

軽快な足取りでぐんぐん高度を上げてくる方がいた。

あっという間に抜き去り山頂へと向かわれた。

山頂に近づく、そこはクヌギ・ナラの樹林帯

樹林の下には緑の草も生え茂りうっすら霞む光景が美しかった。

山頂での景色は望めなさそうなので今日一番の景色か。

おおきなシダも見られ、足下の草花に目が行った。

やはり山頂は雲に覆われ眺望はなかった。

山頂は小雨、雨の当たらない木の下で短時間過ごした。

山頂には小さな花が咲いて少し心を和ませてくれた。

先ほど登りで先行された方がおられ、同じ安曇野の方と知り

あまりの健脚ぶりに話を聞くに今年から山を始められたとのことだ。

山の情報を知りたいというので得意げに話をしてしまった。

小雨の山頂で。

ふるちゃん

2019年09月11日

唐松岳へ オコジョが走り回る

2019年(令和元年)9月10日(火)

唐松岳へ オコジョが走り回る

八方池湖畔のヒメジャシン

下山時、扇雪渓と呼ばれる

目の前に雪渓が壁のように広がる下の岩場でお昼にした。

カップ麺を食べゆっくりしているとオコジョが突如目の前に現れた。

私の隣にもう二人の登山者がいたのだがその人たちの周りを

敏捷に行ったり来たり走り回るのだ。

20cmほどで大きくはない正にイタチのような姿だが

黒い姿で目を輝かせちょこちょこ動く姿に飽きることはなかった。

岩の上、岩の隙間を瞬間移動のごとく走る勢いとその身のこなしが面白い。

全く臆することなく、近いときには登山者の足下まで来た。

足下で登山者を見上げているオコジョ

数分の人なつこいオコジョとの出会いだった。

八方池では雲のかかる白馬連峰に残念な思いでいたが、

このオコジョの出現で楽しい一時を過ごせた。

黒菱駐車場に着きゲレンデを登り始めると

雲間に高妻山、戸隠西岳、一夜山そして飯縄山。

八方池山荘まで登ると四阿山、浅間山そして白馬村の家並みが見られた。

八方池では白馬の山並みを池越しに見るのを期待していった。

白馬の山肌までは美しく見られ、空の青空も広がっていたが、

肝心な山頂は厚い雲に覆われ全くその姿を見せてくれなかった。

それでも湖畔に淡い紫のヒメジャシンが明るく咲いていたのが良かった。

八方池の先、木立の中に入ると

そこは岳樺の白い太い幹がトンネルを作っている。

トンネルを抜け一気に高度を上げていくと丸山ケルンに着く。

丸山ケルンでの白馬そして不帰の景色もなく

ますます濃くなる雲の中に山頂を目指した。

丸山ケルン

その途中、本来ならば夏道で唐松岳山荘に着くはずが、

途中から冬道へのルート変更がされていた。

多分崖崩れなどで本来の道が通れなくなったのではと思った。

今回ルートになった冬道は尾根道で細く危険そうではあるが

落石の危険はなく今までの崖をトラバースする登山道よりは

慎重に歩けば問題ないコースになったと感じた。

そしてこのルートは山荘の上に出て、そのまま唐松岳方面へと行ける。

夏道は通行止めここから冬道だった新ルートへ

山荘から唐松岳山頂への登りでは、

途中下山してきた女性が言っていたようにガスガス状態で

まったく周りを見通すことができなかった。

昼には早く弐七農園のつがるを食べ一時を山頂で過ごしていた。

ガスガスの唐松岳2696m山頂に弐七農園のつがる

リンゴを食べ同時刻に山頂に着いた若者二人と話すと

70分ほどで黒菱からほとんど走り通してやってきたとのことだ。

私の三分の一の所要時間ということだ。

トレールランの大会などにも出ているということで、

こんなことをしていると命を縮めますと話していたが、

それにしても最近見かけることの多くなった山の一コマだった。

丸山ケルンからの不帰

このガスガス状態で周りは見えないものの

不帰側の雲が一時切れて雪渓の美しい谷底まで見通せたのだ。

雲が切れる。

下山時、唐松山荘手前でも唐松岳山荘からの稜線がきれいに見られた。

それに丸山ケルンでも不帰の一部が雲間からその鋭い峰を現した。

ふるちゃん

唐松岳へ オコジョが走り回る

八方池湖畔のヒメジャシン

下山時、扇雪渓と呼ばれる

目の前に雪渓が壁のように広がる下の岩場でお昼にした。

カップ麺を食べゆっくりしているとオコジョが突如目の前に現れた。

私の隣にもう二人の登山者がいたのだがその人たちの周りを

敏捷に行ったり来たり走り回るのだ。

20cmほどで大きくはない正にイタチのような姿だが

黒い姿で目を輝かせちょこちょこ動く姿に飽きることはなかった。

岩の上、岩の隙間を瞬間移動のごとく走る勢いとその身のこなしが面白い。

全く臆することなく、近いときには登山者の足下まで来た。

足下で登山者を見上げているオコジョ

数分の人なつこいオコジョとの出会いだった。

八方池では雲のかかる白馬連峰に残念な思いでいたが、

このオコジョの出現で楽しい一時を過ごせた。

黒菱駐車場に着きゲレンデを登り始めると

雲間に高妻山、戸隠西岳、一夜山そして飯縄山。

八方池山荘まで登ると四阿山、浅間山そして白馬村の家並みが見られた。

八方池では白馬の山並みを池越しに見るのを期待していった。

白馬の山肌までは美しく見られ、空の青空も広がっていたが、

肝心な山頂は厚い雲に覆われ全くその姿を見せてくれなかった。

それでも湖畔に淡い紫のヒメジャシンが明るく咲いていたのが良かった。

八方池の先、木立の中に入ると

そこは岳樺の白い太い幹がトンネルを作っている。

トンネルを抜け一気に高度を上げていくと丸山ケルンに着く。

丸山ケルンでの白馬そして不帰の景色もなく

ますます濃くなる雲の中に山頂を目指した。

丸山ケルン

その途中、本来ならば夏道で唐松岳山荘に着くはずが、

途中から冬道へのルート変更がされていた。

多分崖崩れなどで本来の道が通れなくなったのではと思った。

今回ルートになった冬道は尾根道で細く危険そうではあるが

落石の危険はなく今までの崖をトラバースする登山道よりは

慎重に歩けば問題ないコースになったと感じた。

そしてこのルートは山荘の上に出て、そのまま唐松岳方面へと行ける。

夏道は通行止めここから冬道だった新ルートへ

山荘から唐松岳山頂への登りでは、

途中下山してきた女性が言っていたようにガスガス状態で

まったく周りを見通すことができなかった。

昼には早く弐七農園のつがるを食べ一時を山頂で過ごしていた。

ガスガスの唐松岳2696m山頂に弐七農園のつがる

リンゴを食べ同時刻に山頂に着いた若者二人と話すと

70分ほどで黒菱からほとんど走り通してやってきたとのことだ。

私の三分の一の所要時間ということだ。

トレールランの大会などにも出ているということで、

こんなことをしていると命を縮めますと話していたが、

それにしても最近見かけることの多くなった山の一コマだった。

丸山ケルンからの不帰

このガスガス状態で周りは見えないものの

不帰側の雲が一時切れて雪渓の美しい谷底まで見通せたのだ。

雲が切れる。

下山時、唐松山荘手前でも唐松岳山荘からの稜線がきれいに見られた。

それに丸山ケルンでも不帰の一部が雲間からその鋭い峰を現した。

ふるちゃん

2019年09月08日

常念岳へ 三股より 秋の気配

2019年(令和元年)9月6日(金)

常念岳へ 三股より 秋の気配

岩稜帯からの常念岳

なんと十年ぶりの三股からの常念岳。

最近は一ノ沢から登ることが続いている。

通算25回目の常念となる。

天候も久しぶりの晴れの予報が出ていて

第一駐車場はほぼ満車状態だった。

ほとんどの方は蝶ヶ岳方面へと向かうのだろうか。

車の台数の割に常念方面に向かう人の姿は少ない。

三股から尾根に向けて高度をどんどん上げていく

助走路がないような勢いのため足の動きがすぐに重くなる。

十年前はジグザグに淡々と登っていったと思っていたのが、

きつい段差が多く、リズムもなかなかとれなく厳しい登りだ。

表示もほとんどなく、登りでは3km地点で古い消えそうな表示を見つけたのみだった。

ジグザグの登りが終わり4.1km地点の尾根道に出る。

ここからは平坦なところも多く、ぬかるみや笹が道を塞ぐような登りを2207m地点へ。

樹間からは蝶ヶ岳方面の稜線が見え、常念岳の白い岩稜帯が姿を現す。

アルミの梯子が岩にかけられたところを登り上げると

そこから岩稜帯が始まる。

長く険しい岩の連続する登りだ。

花崗岩のためにほとんど滑ることはないが、

大きな岩の集合体のために一歩間違えば岩の隙間に落ちて大けがをしそうだ。

殊に前常念岳の手前は急登にもなり厳しさを増していた。

それに道しるべとなるマークが薄くなっていて見落としそうだった。

見通しの良い岩稜帯で目の前には蝶ヶ岳の稜線の先に穂高連峰の峰が現れる。

そして振り返ると八ヶ岳と南アルプスの間に富士山も見ることができた。

前常念岳辺りになると雲が湧き出し白い世界となってしまった。

山頂からの展望が見られるか心配になった。

八ヶ岳と南アルプスの間に富士山

ところが八合目に近くなると天には青空が広がり、眼下には常念小屋が小さく見られた。

険しい岩稜帯を無我夢中で登っていたので、眼下に常念小屋が見えたときには、

一気に高度を上げて山頂に近づいていることに一ノ沢からの登りとの違いを感じた。

八合目からは山頂へと一息だ。

山頂に着くと大勢の人でにぎわっていた。

静かな三股からの登りを考えると人の多さに驚く。

山頂からの眺めは本日最高だ。

穂高から槍ヶ岳へのパノラマが目の前に迫ってくる。

表銀座・裏銀座の山々も手に取るように見ることができた。

弐七農園のつがると穂高岳

青空には時々雲が湧き上がり見応えがある。

そしてまだ少し早かったがウラシマツツジも

常念岳や槍・穂高を背後に赤みを帯び始めている。

空、風、太陽の光、空気の色、そして山の景色など

すでに常念は秋の気配を漂わせていた。

ふるちゃん

常念岳へ 三股より 秋の気配

岩稜帯からの常念岳

なんと十年ぶりの三股からの常念岳。

最近は一ノ沢から登ることが続いている。

通算25回目の常念となる。

天候も久しぶりの晴れの予報が出ていて

第一駐車場はほぼ満車状態だった。

ほとんどの方は蝶ヶ岳方面へと向かうのだろうか。

車の台数の割に常念方面に向かう人の姿は少ない。

三股から尾根に向けて高度をどんどん上げていく

助走路がないような勢いのため足の動きがすぐに重くなる。

十年前はジグザグに淡々と登っていったと思っていたのが、

きつい段差が多く、リズムもなかなかとれなく厳しい登りだ。

表示もほとんどなく、登りでは3km地点で古い消えそうな表示を見つけたのみだった。

ジグザグの登りが終わり4.1km地点の尾根道に出る。

ここからは平坦なところも多く、ぬかるみや笹が道を塞ぐような登りを2207m地点へ。

樹間からは蝶ヶ岳方面の稜線が見え、常念岳の白い岩稜帯が姿を現す。

アルミの梯子が岩にかけられたところを登り上げると

そこから岩稜帯が始まる。

長く険しい岩の連続する登りだ。

花崗岩のためにほとんど滑ることはないが、

大きな岩の集合体のために一歩間違えば岩の隙間に落ちて大けがをしそうだ。

殊に前常念岳の手前は急登にもなり厳しさを増していた。

それに道しるべとなるマークが薄くなっていて見落としそうだった。

見通しの良い岩稜帯で目の前には蝶ヶ岳の稜線の先に穂高連峰の峰が現れる。

そして振り返ると八ヶ岳と南アルプスの間に富士山も見ることができた。

前常念岳辺りになると雲が湧き出し白い世界となってしまった。

山頂からの展望が見られるか心配になった。

八ヶ岳と南アルプスの間に富士山

ところが八合目に近くなると天には青空が広がり、眼下には常念小屋が小さく見られた。

険しい岩稜帯を無我夢中で登っていたので、眼下に常念小屋が見えたときには、

一気に高度を上げて山頂に近づいていることに一ノ沢からの登りとの違いを感じた。

八合目からは山頂へと一息だ。

山頂に着くと大勢の人でにぎわっていた。

静かな三股からの登りを考えると人の多さに驚く。

山頂からの眺めは本日最高だ。

穂高から槍ヶ岳へのパノラマが目の前に迫ってくる。

表銀座・裏銀座の山々も手に取るように見ることができた。

弐七農園のつがると穂高岳

青空には時々雲が湧き上がり見応えがある。

そしてまだ少し早かったがウラシマツツジも

常念岳や槍・穂高を背後に赤みを帯び始めている。

空、風、太陽の光、空気の色、そして山の景色など

すでに常念は秋の気配を漂わせていた。

ふるちゃん